レポートREPORT

トークショー・レポート(前編)

去る11月2日(日)、姫路文学館で開催中の「『十二国記』 山田章博原画展」において、12月に開幕する東宝ミュージカル「十二国記 -月の影 影の海-」とのコラボレーション企画が実現しました。

題して、「越境する<十二国記>―ミュージカルで表現する物語」。

この企画は、原画展主催の姫路文学館、特別協力の新潮社と我々、東宝で、原画展でのミュージカル関係資料の展示について打ち合わる際に出た、

「山田章博先生とミュージカルスタッフでのトークショーがやれたら面白いですね」

との雑談めいたアイデアから生まれたものです。

間をおかず山田先生がこの提案をご快諾くださり、ミュージカル側からは、衣裳デザイナー/中原幸子さん、造形作家/竹谷隆之さんの参加が決まりました。その後、宣伝デザイナー/羽尾万里子さんが加わることになります。いずれも、山田先生の原作挿画やアニメ設定画を参照しながら、ミュージカルでの『十二国記』の表現に取り組んでいるスタッフです。

当日、事前打合せは若干の緊張の中で始まりましたが、山田先生の気さくなお人柄もあってすぐに和気藹々とした雰囲気になり、会話が弾んで、あっという間に開演時間がやってきました。

13:30、山田先生をはじめとする登壇者4名とMCのフリーアナウンサー/竹平晃子さんが、大きな拍手の中、ステージに上がります。

MCから登壇者が順に紹介され、早速、最初の質問へ。

「『十二国記』との出会いについて、うかがいたいと思います。まずは、山田先生−―」

「最初、(『月の影 影の海』の)原稿を読んだんですよ、上巻だけ。地獄でしたよ(笑)。それを、描けって言われて。…そういう出会いだったので、あまり印象は良くなかったです(笑)」

山田先生の軽妙な語り口に、のっけから客席は笑いに包まれました。

「当時、少女向けジュブナイル小説っていう立ち位置で、こういうラインナップになりますって白い本[註:講談社ホワイトハート文庫]をたくさん渡されて。で、そうしたらみんな、すごい綺麗な、ビビッドな色の画で。”え? これ?”って思って。どうしたらいいのかわからないんで、とりあえず周りは見ないようにして、”女の子描いときゃ、許されるかな”って(笑)。そう思って最初に描いたのが、(『月の影 影の海』の)上巻のイラストです。

で、”下巻は絶対にカタルシスありますから!”って言われて(笑)。でも本当に、下巻を描かせていただいて良かったな、と思いました。本っ当にカタルシスあったので(笑)。ありがとうございます。救われました」

ちなみにトークショー後、山田先生に渡された原稿が上巻だけだった理由をうかがったところ、当時は上下巻同時発売ではなく、まず上巻、少し置いて下巻を発売する形だったため、イラスト依頼の時点での原稿は上巻分のみだったからなのだとか。

続いて、ミュージカルの衣裳デザインを担当する中原さんがマイクを握ります。

「私は元々、冒険ものが好きで、友人やいろんな人から、”お願いだから『十二国記』を読んでくれ”と言われていて。で、そんなに勧められるなら、と読んだらまあ、見事にどハマりしました。

最初、『魔性の子』から入って、その後に『月の影 影の海』上下巻を読んで。で、”なんて壮大な物語なんだ!”となった数週間後に、”(ミュージカルの)衣裳をやってください”という連絡が来たんです。だから本当に、呼ばれるように読んで、(衣裳の)お話が来たっていうのが印象的で。

なので、出会ってからはまだ2年くらいしか経ってないんですけど、今や大ファンになりました」

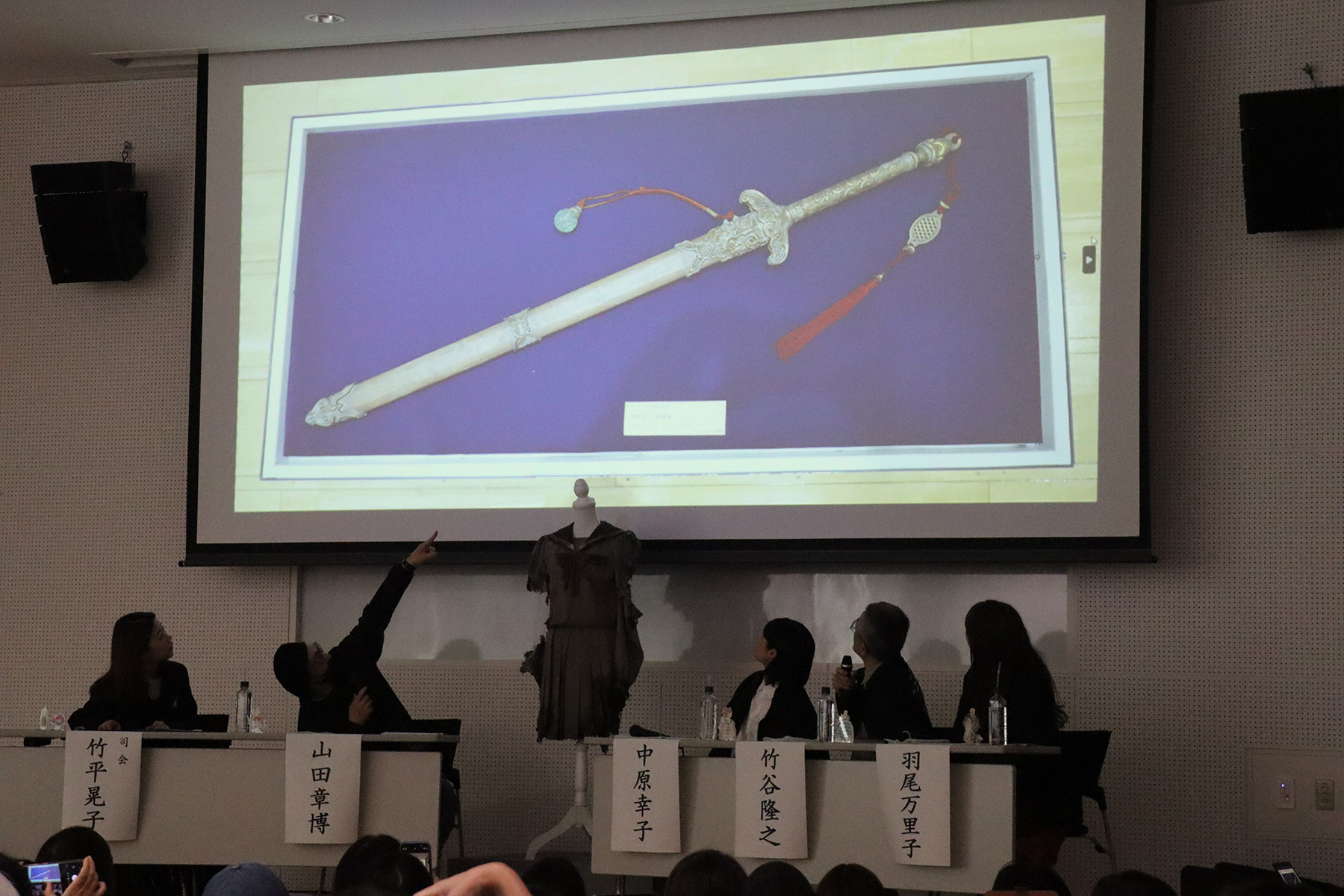

次は、ビジュアル撮影用の水禺刀のデザインや造形、妖魔のアイデアなどを請け負っていただいた竹谷さん。

「僕は、(『十二国記』を)読むより前に」山田先生の画を知りまして。美術の学校に行ったりしていたものですから、どうしても画が気になって、そこから入った感じですね。

読んだのは昔なので、だいぶ忘れて、この間、また読み直してみたり。アニメも見直してみたりしたんです。やっぱり、世界観−山田さんの画が(『十二国記』の)世界観を決定しているので。それで、あらためてまた、楽しめた感じですね」

竹谷さんも、中原さんと同じく、造形のお仲間など周囲から、「もう1回見た方がいいよ」とよく勧められていたそうです。

最後に、宣伝美術を担当し、扮装撮影のディレクションやチラシ・プログラム等のデザインを手掛ける羽尾さんが答えます。

「私は、もう20年以上前ですね。高校生の頃に友人が、”読んでみなよ”って言ってくれて。で、”あ、そうなんだ。面白いんだね。どれが1巻なの?”って尋いたら、”『月の影 影の海』だけど、(あなたの)好みからすると『東の海神 西の滄海』から読んでいいと思うって言われたんですよ(笑)。で、延王尚隆にどハマりし、人生の5本の指に入る推しになりました(笑)。

で、”これはなんて面白いんだ!“と『月の影 影の海』を読んだら、テンションが一気にグッと、こう、重いお話だったんですけれども、やっぱり、これを高校生というか少女期に読めたっていうのは、すごく幸せなことだったなぁ、と思います。女性が生きていく上で難しさにぶつかる瞬間とかに、『十二国記』を思い出して、”あぁ、そうだったな。こういう風に生きていかなきゃいけないよな”って振り返る瞬間があったり。本当に、大切な作品ですね」

ここで、MCから、羽尾さんの高校時代について質問が。

「文化祭で何か『十二国記』と関わることがあったとか?」

「そうなんです。文芸部に所属している友人から、”文化祭で『十二国記』の発表をしたい。画を描いて”と言われたんですよね。で、冊子の絵と、あと、展示するカラーのイラストを描くことになってしまったんです。それで七徹して描いて、もう最後の方フラフラになった、という良い思い出があります(笑)」

羽尾さんは、「こんな話を山田先生の前で言うのは、本当に恥ずかしいんですけど」と苦笑しながら、

「当時の自分に、”将来、『十二国記』の仕事に関わって、山田先生にお目にかかれるんだよ!”とタイムスリップして言いたい」

と興奮気味にエピソードを締めくくっていました。

続いて、

「衣裳の依頼が来た時、”すごい確認した”とおっしゃってましたよね?」

とMCに尋ねられた中原さんが、ミュージカルのプロデューサーからの連絡を受けた時、

「すいません。もう1回、タイトル、言ってもらっていいですか?」

「あの、『十二国記』っていう作品なんですけれども…」

「…えっと…すいません。あの、もう1回」

「もう1回。一文字ずつ、しっかり言ってもらっていいですか?」

と、興奮のあまり3回も確認した様子を再現して、客席を笑わせます。

元々、『十二国記』の大ファンだった中原さんのアシスタントも、「仕事決まりそうだよ」と報告を受けて、「待ってください!…えっと…そのタイトルは…小野先生ので合ってますか?」と最初は信じられない様子だったそうです。そして、

「羽尾さんも言った通り、まさか山田先生に会えるって思ってなかったので。もう本当に、神様! 神様ですね。私たちからしたら。神様なんですよ!」

と、中原さんは、深く頷く竹谷さん、羽尾さんと三人で、山田先生に尊敬の眼差しを送ります。

これに対する山田先生の返しで、またもや客席は爆笑の渦に。

「あの、こういう立場だと、よく”『十二国記』ファンです”って言われるんですけど、それ、小野不由美さんが聞くべき言葉ですからね。あの人、表に出られないんで、自然に立ち位置的に(自分が)作家側の立ち位置みたいになっているんですけど、違うんですよ。僕は(原作者と読者の)間にいる人で、いるかいないかわからないぐらいでいいんですけど(笑)。

小説って、挿絵なくても完成しているじゃないですか。なくていいものに付てるんだから、褒めてもらうか、「死ね」って言われるのか(笑)。立ち位置的に、小野不由美と山田章博、みたいになっていますけど、僕、知らないですからね。(物語が)どうなるかわからないし(笑)。なので、あの、”出入り業者”だと思っていただければいいので(笑)。本当に、光栄というか。ここをこう、パンッて抜けて、小野さんに届けって思います(笑)」

謙遜される山田先生ですが、実はこのトークショー、定員150名に対して数百名の応募があり、主催側が急遽、当選者を倍の300名に増やすという経緯がありました。会場となった文学館北館の講堂は隅までびっしりとお客様で埋まっており、山田先生の画の大人気ぶりがあらためてうかがえる大盛況ぶりだったのです。

次の話題は、今回の原画展について。400点にも及ぶ作品が並び、「見る」というより「浴びる」に近い感覚になる展示ですが、ミュージカル・スタッフ陣がその感想を語りました。

まずは、さまざまな布地での衣裳表現を得意とする中原さんから。

「一番最初に、(第一展示室の大きな木のドアが)バーッと開いて、陽子(のイラスト)がドンっと出てきた時の鳥肌がすごくって。(客席に向け)みなさん、あれ、感動しませんでした? で、最初の、あのエピソード1(『月の影 影の海』)の展示だけで、1時間ぐらい経っちゃって。

アナログで描かれている力強さみたいなものもそうなんですけど、布の重さとか軽やかさ、あと、質感−―、”きっとここは、こういう素材をイメージされたんだろうな”とか、”ここは、ゴワついてるんだろうな”っていうのが、本当に絵から全部伝わってくるのが、感動した中の一つで。シワの描き方一つとっても、”この生地は薄いから、こういうシワなんだな” “重たさとかゴワつきとか厚みがあるから、こういうシワの重たさになるんだな”っていうのが−―(自分が布を扱っていることもあって)シワ1本をとっても、シルエットとか、キャラクターの体型によって出る布のたゆみ方っていうのも、すごくリアルで。イラストなのにちゃんと立体的に見えてくるっていうのが、本当に感動しました。線の太さとかの強弱でも、そこの表現が伝わってくる。改めて原画を前にすると、自然と、”ここは、この素材にしよう”っていうのが、悩まず思い浮かんでくるくらいで。

で、さっき(控え室で山田先生に)その話をしたら、布を昔扱っていたっていうお話を聞いて、すごい納得して」

これを受けて山田先生が、

「ウチの家業がね、洋反、洋服の生地を反物で扱っている卸業をやっていたもので、その店を継ぐようにって修行を受けたんですけど、僕が継ぐ年になったら店が潰れまして(苦笑)。オーストラリアの大旱魃でウールの大不況があって、ウチみたいな小さな零細は潰れたんです。大旱魃がなければ山田章博というイラストレーターは生まれていなかったという、ね」

「今、中原さんからお話のあったように、布の質感とか重みっていうのはやはり、そういったご経験があって?」

とのMCからの問いかけには、

「意識はしてないんだけどね、特にね。でも、アニメなんかでも手の込んだものになると、”これ、質感は何ですか?”って尋かれる場合があるんですよ。革かウールか、麻か綿か、それともシルクなのか? (生地によって)動きというか重みが−―例えば、パッと動いた時になびくんだけど、どれぐらいのスピードで元の形状に戻るか、みたいなことっていうのを求める演出家がいらっしゃると、”これは、何で出来ていますか?“って尋かれることはありますので。

そういうのは、画の世界だけで考えていると、なかなか出てこないものなんじゃないかな、と思いますね」

続いて、造形作家として映像や展示、ゲーム、トイなど多方面で活躍される竹谷さんも、独自の視点でコメントされます。

「原画っていうのは、山田先生が実際書いた、その筆遣いとか、時に修正された箇所とか、そういうところが拝見できてですね、すごい興味深いんです。

あと、『十二国記』に出てくるアイテムだとか、キャラクターの衣装なんかもそうですけど、古代中国の再現じゃなくて、SFやファンタジーっていうか、創作が入った、山田さんのフィルターを通ったものが出てきているので、そういうアレンジの仕方って言うんですかね、それはすごく、僕は個人的に興味深く拝見しました。だいたい、(実際の)古代のものを見ながら書いたりすると、結構、”あぁ、あれを参考にしたんだな”と解っちゃうんですけど、(山田先生の場合は)ちゃんと絵画になっているのが−―アレンジの仕方が、すごい。本当に、ずっと見ていられる感じです」

この竹谷さんの言葉に、山田先生が、

「(描いているうちに)だんだんと、ファンタジーっていうのが”自由”とは同義語じゃなくなってきているんですよ。いろんな方が、いろんな物の見方で(画を)見てくださって。さっき控え室で話していたんだけど、専門的な人とか研究者みたいな人たちが専門知識でもって言ってきたりもするんで、大変なんですよ、結構」

MCが、「水禺刀の造形とか、ですか?」と問いかけると、

「そうなんですよ。”剣身に比べて大きさが―”とか”重量が―”とか、いろいろ。”陽子の筋力で扱えるのか?”って言われたら、”いや、あれは賓満が動かしてるんだ”ってね。そういうのが、”まあ、いいんじゃない?”ってなるのがファンタジーなんだけどね。まあでも、(いろんな人がそれだけ真剣に画を見てくれてるのは)ありがたいです」

そして、個人で画を描くこともあるという宣伝デザイン担当の羽尾さんは、

「カラーイラストも大好きなんですけども、白黒のイラストの筆致というか、筆の1本1本の線の強弱の描かれ方が本当に素晴らしくて。線を見ていると、山田先生の手の動きが見えるような。ここはきっと勢いよく描いてらっしゃるんだろうな、とか、流れるように指が動いていくんだろうな、っていうのが伝わってきました。

あと、今回の展示で、山田先生が画を描かれている様子を映像で拝見できたのが、ものすごく勉強になりました。”ここはこうやるんだ!“とか”あ、山田先生もコピックを使っていらっしゃる”とか(笑)」

ここで羽尾さんから山田先生への質問が飛び出します。

「(先ほどお話しした)高校生の時、一生懸命『十二国記』の絵を描いた時に、当時の私が考えられる限りの方法として、『三国志』の人形劇を見ながら、なんとかかんとか中国風の衣装を描いたんですね。

山田先生はこういった中国風の衣装を描かれる時に、どんな資料をご覧になって、例えば妖魔もですけど、創り出されていたんですか?」

「最初の頃−―35年くらい前かな。インターネット環境なんてほとんどなくて。1枚の写真が欲しいと思ったら、それが載っている3万円の本を買わなきゃいけないとか、図書館に通ってコピーしてもらったりとか。もう、碌に資料がない状態で。でも、歴史−―中国の歴史のある一点を書きましたってわけじゃないから、割とその辺は楽にやらせてもらったっていうか。

ただ、当時の日本人のチャイナ・イメージっていうのは、割と、清以降の文化とかが刷り込まれている部分が多かったと思うんです。そこに、青銅器のデザインを取り入れたんですよ、最初にね。そうしないと、多分ここから展開していかないんだろうな、って思って。で、後に雁国が描写されると、ガラスもあるじゃないですか。で、市外局番とか郵便番号も聞かれる。だから、文化の幅というか、その辺の自由度−―いろんな時代がこう、ギュッとそこに詰まっているようなものを作っていいんだな、ということでやり始めました」

今回の原画展では、講談社のホワイトハート版(1992年より刊行)と新潮社完全版(2012年からスタート)の二種類の挿画が全て鑑賞できる、エピソードごとのストーリー順に両版の画が並んでいる、というところが大きな見どころですが、話題はその点にも及び、山田先生からはこんなお話も。

「(両方の版の挿画を)並べて鑑賞できるっていうのは、すごく大きなポイント。(版が変わった際には)同じ場面の画でも、描き比べみたいになっちゃいけないと思って、アングルというか視点を変えたり、若干シチュエーション、時間的なその差とかも、変えてみたりはしました」

画を挿入する箇所については、

「例えば、(挿画を)5枚入れるんだったら、全体を5分割したところに入れるっていうのを基本にしているんですね。

ただ、度々言っていますが、クライマックスみたいなすごく良い画が入るべきところは、あえて避けてる。一番良いシーンっていうのはもう、読者の頭の中にあるので、それをこう、地面に縛りつけるようなことをしちゃいけない、というので、一番良いシーンは(画を)入れないようにしています。だから、その前後ぐらいで、だいたい均等に入るような形で、最も画にしたらいいんじゃないかなという場所を、担当さんと相談して決めています。何箇所か挙げて、その中から絞っています」

山田先生はまた、

「『十二国記』って、とにかく何度も何度も読まれるので、(物語の)先の情報も、ネタバレということではなくて、たとえば、あの国の中のどこかである、見たいな情報は、”画の中だったら落とし込んでいいだろう” ”少し反映させてもいいだろうな”と思える範囲で、後に書いた挿画の方には入っております」

とも。

後編につづく・・・

姫路文学館での「『十二国記』 山田章博原画展」は、12月14日まで。

11月2日からは文学館宛に山田先生が描き下ろされた楽俊イラスト(撮影可!)と、前日11月1日に「十二国記の世界へ」と題した朗読会で、声優/久川綾さんが使用されていた書き込み入りの朗読用台本が、そして、11月5日からはトークショーでお披露目されたヨウコ制服が、あらたに展示されています。

そして、世界初ミュージカル化『十二国記 -月の影 影の海-』は、12月9日より、日生劇場公演が始まります。東京は12月29日まで。そして年明け、2026年1月6日~11日は福岡/博多座、1月17日~1月20日に大阪/梅田芸術劇場メインホール、1月28日~2月1日は愛知/御園座での上演もあります。

みなさん、いずれもお見逃しなく!

- 文 村田晴子

- 写真提供 姫路文学館